鼻の疾患

鼻炎

主な症状は鼻水や鼻づまりです。

鼻がのどにおりる、咳やくしゃみがでる、などの症状が出ることもあります。

鼻炎はいろいろな原因で起こります。

感染性鼻炎、アレルギー性鼻炎、その他、老人性鼻炎や薬剤性鼻炎などの非アレルギー性の鼻炎があります。

どの鼻炎も鼻腔吸引やネブライザーが効果的です。

ご自宅で鼻うがいを行っていただくことも症状の軽減に効果的です。

感染性鼻炎

細菌感染による鼻炎では黄色や緑色の膿性の鼻水が出ることが多いです。

鼻の中を綿棒でこすって原因となっている菌を調べる、細菌培養検査を行うことがあります。

鼻腔吸引やネブライザーに加えて、症状がひどい場合には抗菌薬を処方します。

痰の切れをよくする薬(去痰剤)を処方することで鼻水を出しやすくすることもあります。

ウィルス感染による鼻炎が疑われる場合には抗菌薬は効果がありません。

鼻腔吸引やネブライザーに加えて、鼻水を抑える薬を処方したり、痰の切れをよくする薬を処方したりして症状を軽くすることが中心になります。

アレルギー性鼻炎

鼻の粘膜が特定の物質(アレルゲン)に対して過敏に反応するようになり、アレルゲンを吸い込むことで起こります。

くしゃみ、鼻水、鼻づまりが主な症状です。

かゆみを伴うことがあります。

透明な鼻水がでて、鼻の粘膜が腫れて鼻づまりが起こります。

代表的なアレルゲンとしてスギやヒノキなどの花粉、ダニやハウスダストなどがあります。

花粉が原因の時は決まった季節になると症状が出るため季節性アレルギー性鼻炎といわれ、ダニやハウスダストなどが原因で1年中症状が出る場合には通年性アレルギー性鼻炎といわれます。

まずはマスクの着用や掃除などで原因と考えられるアレルゲンを回避したり除去したりすることが重要です。

内服薬や点鼻薬で症状を抑えつつ、耳鼻咽喉科では鼻腔吸引をしたりネブライザーをしたりすることで症状を軽くします。

ご自宅での鼻うがいも症状を軽くするのに役に立つ場合があります。

また、スギとダニが原因のアレルギー性鼻炎に対しては舌下免疫療法という治療が行われるようになりました。

舌下免疫療法は受ける前に検査が必要です。

また、他に治療を受けている病気がある方は受けられないこともあります。

どんな治療か知りたいという方はご相談ください。

薬剤性鼻炎

薬剤性鼻炎とは、薬剤の長期使用や頻回使用によって引き起こされる鼻炎のことです。

原因として最も多いのが、血管収縮薬を含む点鼻薬の頻回の使用です。

血管収縮薬入りの点鼻薬を使用すると、鼻粘膜の血管が収縮し、一時的に鼻づまりが改善されます。

しかし、薬の効果が切れると、血管が反動的に拡張して鼻粘膜の腫れがかえって強くなります。

その結果、再び鼻づまりを感じて点鼻薬を使い、これを繰り返すことで、薬の効果の持続時間が短くなり、次第に使用頻度が増えていってしまいます。

血管収縮薬を含む点鼻薬は、鼻づまりがひどい場合に耳鼻咽喉科で処方されることもありますが、使用する際は医師の指示に従い、用法・用量を守ることが重要です。

市販の点鼻薬にも血管収縮薬を含むものが多くありますので、注意が必要です。

薬剤性鼻炎の治療では、まず血管収縮薬入りの点鼻薬の使用を徐々に減らしていくことが目標となります。

そのために、作用の異なる点鼻薬や内服薬を併用し、薬を中止した際に起こる鼻づまりの症状を和らげながら、最終的には血管収縮薬入りの点鼻薬を使用しなくてもよい状態を目指します。

血管運動性鼻炎

アレルギー性鼻炎とよく似ていますが、鼻や目のかゆみは通常伴いません。

寒暖の差や熱いものを食べたときなどに症状がでます。

鼻粘膜の自律神経の異常が主な原因といわれていますが、はっきりしていません。

治療としては症状を抑えるために点鼻薬や内服薬を処方します。

耳鼻咽喉科では症状軽減のために鼻腔吸引やネブライザーを行います。

副鼻腔炎

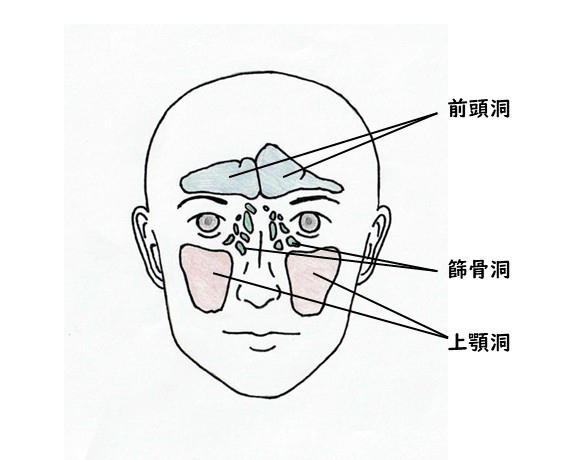

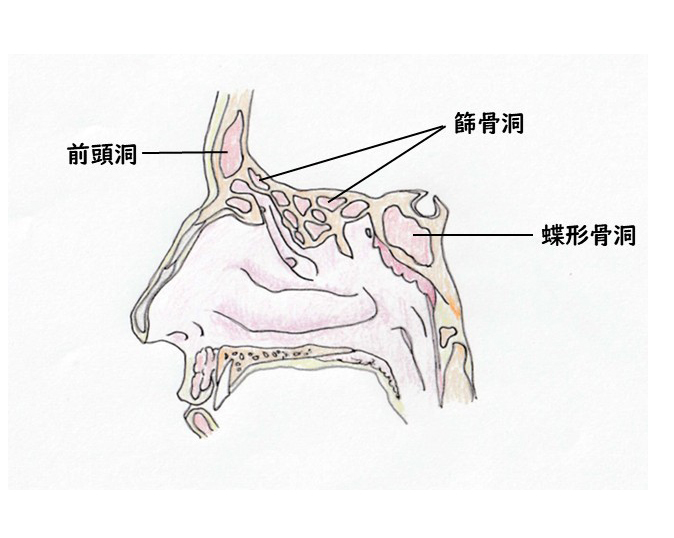

鼻につながった空洞である副鼻腔の炎症です。

ひたいの内側にある前頭洞、目と目の間にある篩骨洞、頬の内側にある上顎洞、目と鼻の奥にある蝶形骨洞をまとめて副鼻腔といいます。

症状としては、黄色い鼻水、鼻がのどに降りる、鼻づまりなどがあります。

症状が強いときはひたいの痛み、頬の痛みなどを伴うことがあります。

かぜに続いて上記の症状が起こる急性副鼻腔炎と、繰り返す急性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、もともとの鼻の構造が関係したりすることで副鼻腔の炎症が長く続く慢性副鼻腔炎とがあります。

細菌感染が原因のことがあり、治療では抗菌薬を使用することが多いです。

慢性副鼻腔炎の場合には抗菌薬を少ない量で3か月程度続けることもあります。

痰の切れをよくする薬を一緒に処方して鼻水を出しやすい状態にします。

歯の根元の部分は上顎洞と近く、歯の根元の部分の炎症が上顎洞内にも広がることがあります。

その状態を歯性上顎洞炎といいます。

歯性上顎洞炎と考えられる場合には鼻の処置や内服治療に加えて、歯科での治療をお勧めすることがあります。

副鼻腔炎に対して、耳鼻咽喉科では鼻腔吸引やネブライザーを行い症状の軽減を図ります。

ご自宅での鼻うがいが症状の軽減に役に立つ場合もあります。

鼻出血

右と左の鼻の孔の間の壁(鼻中隔)の前の方に血管が集まっている部位(キーゼルバッハ部位といいます)があり、

鼻出血の多くはこのキーゼルバッハ部位の血管が傷つくことでおこります。

時にはびっくりするほど多量に出血することがあります。

耳鼻咽喉科では鼻の中を観察して、出血点を探します。

内視鏡で鼻の奥の方まで観察することもあります。

出血点がみつかればその部分に薬を塗ったり、薬をあてたり、薬で焼いたりします。

出血が多い場合にはガーゼを鼻の中に詰めて圧迫止血した後、コアギュレーターで出血点を焼くことがあります。

診察した時には鼻血が止まっていて、どこから出血したか分からないこともしばしばあります。

その場合には処置をせずに様子をみていただくことがあります。

一度止血しても、出血点であった傷にかさぶたができ、何かの刺激でそのかさぶたが剥がれてまた出血することがしばしばあります。

血圧が高い方、血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は一度出血すると止まりにくく、止血処置をした後も再出血しやすいです。

まれに、鼻腔や鼻につながった副鼻腔に腫瘍ができていて鼻出血を繰り返していることがあります。

また、血液の病気で血が止まりにくく、鼻出血を繰り返していることがあります。

嗅覚障害

においの分子が鼻の孔から入り、その信号が鼻の上の奥の方にある神経(嗅神経)を通って脳に伝わり、においとして感じられるまでの経路のどこかに問題が起こると、嗅覚障害は起こります。

鼻炎や副鼻腔炎の時に、鼻水がたくさんあったり鼻粘膜が腫れたりすることにより、鼻の入り口から入ってきたにおいの分子が鼻の奥まで届かないと、においを感じづらくなります。

また、ウィルス感染によって、嗅神経が障害を受けてにおいを感じづらくなることがあります。

頭部のケガや脳腫瘍でにおいの信号が脳に伝わる経路のどこかに障害が起こった場合にも嗅覚障害がおこります。

また、年齢を重ねるとともに嗅覚障害が起こりやすくなるといわれています。

パーキンソン病やアルツハイマー病などにも嗅覚障害を伴うことがあります。

耳鼻咽喉科では主に、鼻腔や副鼻腔に嗅覚障害の原因となる部分がないかを調べるために、内視鏡を使って鼻の中を観察したり、CTを撮影して副鼻腔炎がないか、鼻中隔(右と左の鼻の孔の間にある壁)の曲がりなどで鼻の通りが悪くなっていないかなどを調べたりします。

ステロイドの点鼻薬やビタミン剤の内服が有効なことがあります。

また、嗅覚を刺激するトレーニングを行うことで、症状の改善がみられるといわれています。

鼻副鼻腔腫瘍

鼻や副鼻腔の中にできたできもののことです。

鼻づまり、鼻の奥や頬の痛み、繰り返す鼻出血など症状はさまざまです。

それらの症状の原因を調べるために内視鏡で鼻腔内を観察したり、CTを撮影して副鼻腔を観察することで見つかることがあります。

どんなできものなのかを診断するには組織を取って調べる必要があります。