耳の疾患

耳垢栓塞(じこうせんそく)

耳の孔(外耳道)に耳あかが詰まった状態です。

耳閉感が主な症状ですが、聞こえにくさや耳鳴などがある場合もあります。

自然に耳あかが詰まることもありますし、耳掃除のときにかえって耳あかを外耳道の奥へと押し込んでしまってつまることもあります。

もともとあった耳あかが入浴や水泳の時に膨らんで急に聞こえにくくなったり耳閉感がでたりすることもあります。

耳鼻咽喉科では顕微鏡でみながらいろいろな道具をつかって耳あかを取り除きます。

食塩水で洗いながら取ることもあります。

耳あかが硬くてその日のうちに取りきれないこともあり、その場合には薬を使って柔らかくしながら少しずつ取っていきます。

急性中耳炎

耳痛が主な症状ですが、赤ちゃんは痛みを訴えられないため、かぜをひいたときに熱が続いていたり、不機嫌だったり、耳をさわったりするなどのしぐさで気づかれることがあります。

急性中耳炎になりやすい季節はかぜが流行する秋から冬ですが、4月から5月も保育園や幼稚園に入園したばかりのお子さんがかぜをひいて、急性中耳炎になることが多くなる時期です。

鼓膜が赤くなったり、鼓膜の内側(中耳)に膿がたまって白っぽく腫れたりします。

腫れが強くなると、鼓膜に孔があいて耳垂れが外に出てくることもあります。

原因として、インフルエンザ菌、肺炎球菌、モラクセラ・カタラーリスなどの細菌感染が多いとされています。

この中の2種類の菌が同時にみられることもあります。

小さなお子様ではRSウィルス感染症やインフルエンザウィルス感染症などの鼻水や咳が出る感染症になった時に、急性中耳炎になることがあり、ウィルスが原因のこともあります。

ウィルス感染と細菌感染が一緒に起こっていることもあります。

治療としては、熱がなく元気で鼓膜の腫れが強くない場合には、急性中耳炎があっても抗菌薬(抗生物質)を使わずに痛み止めを処方したり、かぜの症状が一緒にある場合には咳や鼻水を抑える薬、痰を出しやすくするお薬を処方したりして様子をみることがあります。

熱が続いたり、不機嫌だったり、鼓膜の腫れが強い場合には抗菌薬を処方します。抗菌薬を処方する前に、原因になっている菌を調べるため、鼻の奥を綿棒でこすって細菌培養検査をすることがあります。

抗菌薬を使っても中耳炎が良くならない場合には、鼓膜の表面に麻酔をしたあとに、鼓膜の一部分を切開して、鼓膜の内側にたまっている膿を出す処置

(鼓膜切開)をすることがあります。

いったん急性中耳炎が良くなっても、かぜの症状が続くと中耳炎を繰り返すことがあります(反復性中耳炎)。

また中耳炎が長引く場合もあります(遷延性中耳炎)。

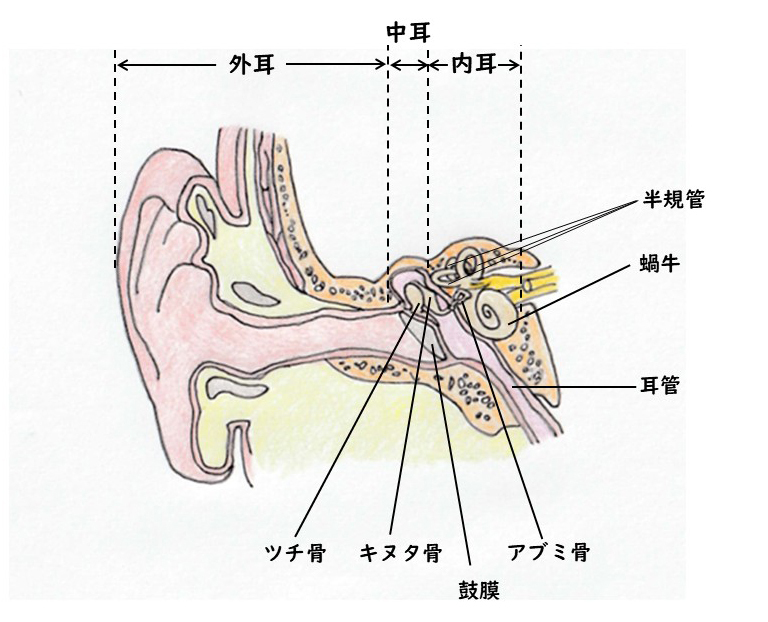

耳と鼻の奥とのどは耳管という管でつながっており、鼻水が多いと耳管の通りが悪くなって中耳炎になりやすいです。

小さいお子様は耳管の機能が十分でない上に、耳管の角度が水平に近く、大人に比べて耳管の太さが太いことから、中耳炎になりやすいです。

鼻をやさしくかんだり、おうちで鼻水を吸引したりしてあげることで、鼻水がへってお子様が楽になり、中耳炎の予防にもつながりますが、小さなお子様は鼻をかむことができず、おうちで鼻水を吸ってあげることも大変です。

当院では診察時に鼻水を機械で吸う、鼻腔吸引を行います。

また、お薬の入った蒸気を吸ってもらうネブライザーも用意しています。

中耳炎があるかないかのチェックをしてほしい、鼻水を吸う鼻腔吸引をしてほしい、吸入がしたい、などのときにはお気軽に受診してください。

滲出性中耳炎

主な症状は聞こえづらさです。小さいお子様では呼びかけに反応しない、聞き返しが多い、テレビの音量が大きいなどの症状で気づかれます。

耳がトンネルに入ったときのようにポーンと詰まった感じ(耳閉感)や、自分の声が耳で響く感じ(自声強聴)などを感じることがあります。

痛みは伴いません。

鼓膜の内側に膿ではない液体がたまっているのが観察できます。

鼓膜がへこんでいることもあります。

鼓膜の動きやすさをみるティンパノメトリー検査を行って診断することもあります。

中耳と上咽頭(鼻の奥とのどのつきあたりのあたり)は耳管という管でつながっています。

滲出性中耳炎は耳管機能の障害でおこります。

鼻水が多いと耳管の通りが悪くなり、中耳の換気が悪くなることで滲出性中耳炎をきたします。

また、3歳から7歳くらいのお子様は、鼻の奥、のどの上の方にある咽頭扁桃(アデノイド)が大きくなる時期であり、アデノイドが大きいと耳管の鼻側の出入り口が塞がれて中耳の換気が悪くなり滲出性中耳炎になることがあります。

治療としては、鼻水が多い場合には鼻腔吸引やネブライザー、鼻水を抑えるお薬や、痰の切れをよくするお薬を処方します。

鼓膜に細い針で孔をあけて鼓膜の内側にたまっている液を抜いたり(鼓室穿刺)、鼓膜の表面に麻酔をした後に鼓膜の一部分を切開して、鼓膜の内側にたまっている膿を出す処置をしたりすることがあります(鼓膜切開)。

鼓膜を切開後、切開部が閉鎖した後にまた滲出性中耳炎になることがあります。

繰り返す場合には鼓膜を切開してチューブを挿入し、中耳の換気をよくする手術を行うことがあります。

滲出性中耳炎が続き、アデノイドも大きい場合には、鼓膜にチューブを挿入する手術と一緒にアデノイドを切除する手術が有効なことがあります。

小さいお子様は耳管の機能が十分でない上に、耳管の構造が大人と異なっているため、中耳炎になりやすいです。

乳幼児期は中耳が発育する時期です。

この時期に中耳炎の状態が続くと、中耳の発育が妨げられて大人になっても中耳炎になりやすい耳になることがあります。

それを防ぐためにも治療が重要です。

鼻をやさしくかんだり、おうちで鼻水を吸引したりしてあげることで、鼻水がへってお子様が楽になり、中耳炎の予防にもつながりますが、小さなお子様は鼻をかむことができず、おうちで鼻水を吸ってあげることも大変です。

大人の方も鼻の奥の方にたまった鼻水を、鼻をかんで出すことは難しく、鼻の奥にある鼻水がいつまでも取れないことがあります。

当院では診察時に鼻水を機械で吸う、鼻腔吸引を行います。

また、お薬の入った蒸気を吸ってもらうネブライザーも用意しています。

中耳炎があるかないかのチェックをしてほしい、鼻腔吸引をしてほしい、吸入がしたい、などのときにはお気軽に受診してください。

外耳炎

耳の孔(外耳道)の皮膚にある毛穴や、耳かきなどでできた傷から細菌が感染して起こることが多いです。

真菌(いわゆるカビ)がつくこともあります

症状として耳のかゆみや痛み、腫れ、湿った感じ、耳垂れなどがあります。

外耳道が赤くなって腫れたり、湿ったり、耳垂れが出たります。

治療としては、診察の時に耳の孔を食塩水や消毒液の入った食塩水で洗います。

消毒したり、薬を塗ったりします。

処置をする前に耳の孔を細い綿棒でぬぐって菌の培養検査をすることがあります。

症状が強い場合には、週に何回か通院していただくようご提案することもあります。

いったんよくなってもぶり返すこともあります。

外耳道炎は耳よく触ったり、耳掃除をよくしたりすることでなりやすいため、ご家庭ではできるだけ耳を触らないようにお願いしています。

かゆみが気になるときにはかゆみ止めの飲み薬、痛みが強い時は痛み止めを処方します。

状態や菌の培養検査の結果に応じて抗菌薬の飲み薬や点耳薬を処方したり、炎症を抑える点耳薬や塗り薬を処方したりすることもあります。

難聴

主な症状は聞き取りづらさですが、耳閉感や耳鳴があるときも難聴であることがあります。

難聴があるかどうかを調べるためには聴力検査を行います。

鼓膜の動きやすさをみるティンパノメトリ検査は難聴の原因を調べるために役に立つ検査です。

難聴は外耳や中耳に問題があって聞こえにくくなる伝音難聴と内耳や脳に問題があって聞こえにくくなる感音難聴、伝音難聴と感音難聴とがどちらも存在する混合性難聴に分けられます。

聴力検査の結果をもとに伝音難聴か、感音難聴か、混合性難聴かを診断します。

伝音難聴の原因としては、耳の孔(外耳道)に耳あかがつまる耳垢栓塞や、鼓膜に孔が開いている鼓膜穿孔、中耳炎、鼓膜の振動を内耳に伝える耳小骨の異常などがあります。

感音難聴には年齢を重ねるとともにだんだんと聞こえにくくなってくる加齢性難聴や、急に内耳に障害が起こって聞こえなくなる突発性難聴、内耳に内リンパ液がたまることで聞こえにくくなるメニエール病、大きな音を聞いた後に聞こえにくくなる音響外傷、長い間騒音にさらされることで起こる騒音性難聴、聴こえの神経に腫瘍ができて起こる難聴などがあります。

難聴の原因はいろいろあるため、聴こえにくくなった経緯、他に伴っている症状、外耳道、鼓膜の所見、検査の結果などから総合的に判断します。

耳垢栓塞があれば耳あかを取り除き、中耳炎があれば中耳炎の治療を行います。

特殊な中耳炎や閉鎖しない鼓膜穿孔、耳小骨に異常がある場合には、手術を行うと聴力の改善が期待できることがあります。

急に起こった感音難聴の場合、早期のステロイド治療で聴力が改善することがあります。

加齢に伴う難聴の場合、適切に調整された補聴器を使用することで、日々の聞き取りを改善できることがあります。

補聴器を試したいというご希望がありましたら、お気軽にご相談ください。

耳管機能の障害

耳と鼻の奥とのどは耳管という管でつながっています。

耳管は普段は閉じていて口を開けたりつばをのみこんだりしたときに開きます。

耳管の奥は中耳とつながっていて、耳管が開くと中耳の換気ができます。

耳管機能の障害には耳管の通りが悪い耳管狭窄症と、耳管が閉じづらい耳管開放症とがあります。

耳管狭窄症では耳がトンネルに入ったときのように詰まったり、自分の声が響いたりします。

口を開けたり、つばを飲み込んだり、鼻をつまんでりきむ(耳抜き)をすることで耳管が開き、一時的に症状がよくなることがあります。

鼻から金属の管を通し、鼻の奥にある耳管の出入り口に管を入れて耳管に風を送って耳管を開く、耳管通気の処置でも一時的に症状をよくすることができます。

鼻づまりが耳管狭窄症の原因となることもありますので、鼻の症状がある場合には、鼻腔吸引やネブライザーやお薬の処方で鼻の通りをよくすると耳管の通りがよくなることがあります。

耳管開放症は普段は閉じている耳管が何らかの原因によって閉じづらくなっている状態です。

症状は耳管狭窄症と似ています。

自分の声が響いたり、耳がぼーんとしたりします。

自分の呼吸の音が耳に響くこともあります。

原因として多いのが急にやせた場合です。

また妊娠中にも起こりやすいと言われています。

水分や食事がとれていなかったり、立ちっぱなしで作業をしていたりした場合にも起こることがあります。

やせた場合には体重が戻れば、妊娠中に起こった場合には出産後、自然に治ることが多いです。

頭を下げたり、横になったりすると症状がなくなります。

また水分や食事とることで戻る場合もあります。

漢方薬を飲むことで症状が軽くなる方もいらっしゃいます。

めまい

内耳に障害が起こるとめまいが起こることがあります。

内耳の障害で起こる代表的なめまいについて説明します。

良性発作性頭位めまい症

「じっとしていればめまいはおさまっている、寝たり、起きたり、寝返りをうったり、

上を向いたり下を向いたりするとふわふわしたりぐるぐる目が回ったりして、じっとしていれば数分でおさまる」

このような症状の時は良性発作性頭位めまい症のことがあります。

50代から70代の女性に多いと言われていますが、若い年齢の方にも起こります。

いろいろな原因のめまいの中で、一番多いめまいと言われています。

内耳の中にある耳石が本来ある場所から剥がれ落ち、内耳の中の三半規管に落ちたり、別の場所にくっついたりすることで起こります。

内耳の問題で起こるめまいですが、難聴や耳鳴りは起こりません。

メニエール病

難聴や耳鳴り、耳閉感と一緒に10分から数時間続く回転性めまいを繰り返すのが特徴です。

めまいと一緒に難聴や耳鳴りの症状も変動します。

メニエール病の難聴では低い音が聞こえにくくなりやすいです。

めまいがなく聴力の変動だけを繰り返すタイプや、聴力の変動はなくめまいのみを繰り返すタイプもあります。

内耳の中に内リンパ液がたまることで起こるといわれています。

睡眠不足や運動不足、ストレスなどが影響するといわれています。

塩分控えめの食事をとったり、水分をしっかりとったりすることが症状の予防につながるともいわれています。

前庭神経炎

数日間、回転性めまいが続き、その後もふわふわとしためまいが続きます。

内耳の障害で起こるめまいですが、難聴や耳鳴りは伴いません。

片側、もしくは両側の半規管の機能が低下したことによっておこるといわれています。